शुरुआत से बात करें तो मैंने जिम कॉर्बेट की सिर्फ दो ही किताबें पढ़ी हैं: "मैनइटर्स ऑफ कुमाऊं" और "दी मैनइटिंग लैपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग"। मैंने जंगल लोर, ट्री टॉप्स या माय इंडिया अब तक नहीं पढ़ी। मगर जो दो किताबें मैंने पढ़ी हैं, उन्हें कई बार पढ़ा है। मेरे लिए और दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए ये किताबें बचपन की यादों का हिस्सा हैं। भारत के जंगलों और वहां के जीव-जंतुओं से मेरा पहला परिचय इन्हीं के जरिए हुआ।

बेशक आज कॉर्बेट (उन्हें अपने कुमाऊं में "कार्पेट साहब" कहा जाता है) को लेकर कई नजरिए हैं। वे सिर्फ शिकार करने वाले नहीं थे। वे लेखक भी थे। और अंततः एक प्रकृति संरक्षक भी।

लेकिन असल में एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट कौन थे? और क्यों उनके चारों ओर एक लगभग पौराणिक आभा फैली हुई है?

शायद इसका सबसे अच्छा जवाब कॉर्बेट के जीवन और उनके समय को समझने में मिलता है। उनका जन्म 1875 में हुआ था, जब विक्टोरिया युग अपनी चरम सीमा पर था और पूरी दुनिया पर पैक्स ब्रिटानिया छाया हुआ था। जब उन्होंने 1955 में अंतिम सांस ली, तब तक ब्रिटिश साम्राज्य ढह चुका था।

कॉर्बेट का जन्म एक आयरिश मूल के ऐसे परिवार में हुआ, जो ब्रिटिश इंडिया सरकार के अधीन कार्य करता था। वे नैनीताल में पैदा हुए, जो उस समय ब्रिटिश इंडिया के यूनाइटेड प्रोविन्सेज का हिस्सा था और आज का उत्तराखंड है। कुमाऊं की पहाड़ियों और जंगलों में बिताया गया उनका बचपन उनके पूरे जीवन और लेखन पर अमिट छाप छोड़ गया।

बचपन में ज्यादातर समय प्रकृति के बीच रहने के कारण कॉर्बेट को जंगलों की समझ किसी भी अन्य व्यक्ति से कहीं अधिक थी। यह बात उनके लेखन में भी झलकती है।

गहरी समझ

रणथंभौर स्थित *टाइगर वॉच* से जुड़े धर्मेंद्र खंडाल ने डाउन टू अर्थ को बताया कि "गहरी समझ यही कॉर्बेट की सबसे बड़ी ताकत थी। एक शिकारी, एक लेखक और एक संरक्षणवादी — इन सभी में एक बात सामान्य होती है: गहरी समझ। और कॉर्बेट में ये तीनों विशेष गुण गजब के थे।"

खंडाल आगे कहते हैं, “ब्रिटिश इंडिया में जो भी लोग प्रशासन या सैन्य तंत्र से जुड़े होते थे, वे शिकार करते थे और अपनी ‘बहादुरी’ के किस्से लिखते भी थे, लेकिन जिस तरह कॉर्बेट ने प्रकृति का वर्णन किया, वह अद्वितीय है। वे खुद भारत की वन्य प्रकृति का चलता-फिरता विश्वकोश थे। उनकी किताबें केवल शिकार नहीं सिखातीं, बल्कि प्रकृति की सुंदरता, भव्यता और गहराई को भी उजागर करती हैं।”

यह बात भारत के प्रसिद्ध टाइगर विशेषज्ञ उल्लास करण्त भी मानते हैं- “मेरे लिए *जंगल लोर* में कॉर्बेट का प्राकृतिक इतिहास का वर्णन और जंगलों में होने का अनुभव सबसे अधिक रोचक है।”

व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए "मैनइटर्स ऑफ कुमाऊं" और "दी मैनइटिंग लैपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग" पढ़ना ऐसा होता है जैसे मैं स्वयं कुमाऊं या गढ़वाल के जंगलों में हूं। मेरे सामने केवल घनी घास है। या कोई घना खड्ड। या पहाड़ी की चोटी, कोई छोटा मैदान, जंगल के बीच बहती कोई जलधारा। और वहां के वासी — कालीज तीतर, साही, जंगली मैना, कक्कड़, सांभर, घुरल, चीतल, हिमालयी काला भालू। और हां, तेंदुआ और बाघ। यह सब कुछ ऐसे सजीव हो उठता है जैसे मैं स्वयं वहां मौजूद हूं।

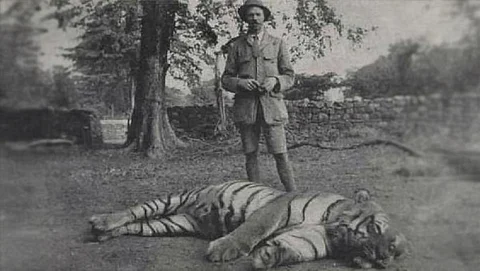

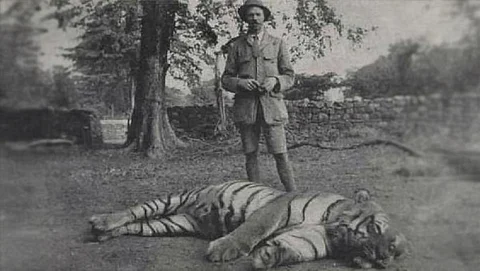

बेशक, कॉर्बेट के लेखन का कोई भी जिक्र उनके द्वारा मारे गए नरभक्षी बाघों और तेंदुओं के बिना अधूरा है।

कॉर्बेट को पढ़ना अक्सर किसी जासूसी उपन्यास जैसा अनुभव देता है। किस तरह एक नरभक्षी की खबर उन्हें दी जाती है। फिर वे मामले का अध्ययन करते हैं, अफवाहों से सच्चाई को अलग करते हैं और अंततः अपराधी पशु को खोज निकालते हैं। जैसे जानवरों की दुनिया का शरलॉक होम्स।

कॉर्बेट द्वारा मारे गए इन ‘समस्या जन्य’ बाघों और तेंदुओं ने वास्तव में कुमाऊं और गढ़वाल के सैकड़ों गांवों को राहत दी थी। मुझे थाक नरभक्षी का मामला याद है — एक मादा बाघ जिसे कॉर्बेट ने 1938 के आसपास मार गिराया। वह सर्दा घाटी के अनगिनत गांवों के लिए खतरा बन गई थी। कॉर्बेट का यह प्रयास केन्या में त्सावो नदी के पास नरभक्षी शेरों को मारने वाले जॉन एच पैटरसन के समान ही था।

तो कॉर्बेट की गहरी समझ, उनका लेखन और ग्रामीणों की सहायता करना — यही सब उनके चारों ओर एक प्रसिद्ध छवि बनाने का आधार बना। लेकिन कॉर्बेट ने अपने जीवन के उत्तरार्द्ध में एक संरक्षणवादी की भूमिका भी अपनाई।

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के शिल्पकार एम के रंजीतसिंह डाउन टू अर्थ से बातचीत में कहते हैं, “मैं हमेशा से बाघ को एक प्रतीक के रूप में देखता हूं- एक ढाल की तरह, जो किसी और ज्यादा अहम चीज को बचा सकता है- यानी बाघ का निवास स्थल यानी जंगल। क्योंकि निवास स्थल बिना बाघ के रह सकता है, पर बाघ बिना जंगल के नहीं रह सकता। कॉर्बेट ने इस पर जोर नहीं दिया था, शायद उस जमाने में इसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन उन्होंने बाघों की गिरती संख्या और उसके नतीजों की चेतावनी जरूर दी थी। वे एक प्रकार के अग्रदूत थे। शिकारी से संरक्षणवादी बनने का उनका रूपांतरण एक क्लासिक उदाहरण है।”

लेकिन क्या कॉर्बेट शिकारी के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध हुए और उनका संरक्षणवादी रूप पीछे छूट गया?

धर्मेंद्र खंडाल का मानना है, “हमें कॉर्बेट को उनके समय के नजरिए से देखना चाहिए। वे ऐसे जानवरों को मारने के लिए बुलाए जाते थे जो असली समस्या बन चुके थे। और वे बिना किसी आधुनिक तकनीक — जैसे कैमरा ट्रैप, डीएनए टेस्ट — के केवल अपनी ट्रैकिंग क्षमता और जंगल की भाषा समझकर सही पशु को पहचान लेते थे। हां, यह भी कहना जरूरी है कि हमें उन्हें देवता नहीं बनाना चाहिए। और न ही उनकी रचनाओं को अंतिम सत्य मानना चाहिए। वे अपने युग की उपज थे।”

उल्लास करण्त, कॉर्बेट के समकालीन एफ. डब्ल्यू चैंपियन को उनसे भी बड़ा नायक मानते हैं — “वे असली संरक्षणवादी थे। वन विभाग में रहते हुए केवल एक ही बाघ को मारा, वह भी आवश्यकता होने पर। उनके लेखन से स्पष्ट है कि उन्हें वन्यजीवों की चिंता थी।”

करण्त यह भी मानते हैं कि आज के दौर में कॉर्बेट के लेखन की वह अहमियत नहीं रही जो पहले थी — “कॉर्बेट की दुनिया अब खत्म हो चुकी है। मेरी पीढ़ी के लिए जो वन्यजीवों में रुचि रखते थे, कॉर्बेट एक शुरुआती प्रेरणा थे। लेकिन आज की पीढ़ी के पास इतना स्रोत-सामग्री है कि कॉर्बेट अब जरूरी नहीं रहे।”

इसका यह मतलब नहीं कि उन्हें पढ़ा नहीं जाना चाहिए। “बिलकुल पढ़ सकते हैं। मगर आधुनिक दृष्टिकोण से। आज आप कॉर्बेट को मनोरंजन के लिए पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर किसी को बाघों को बचाने में गंभीरता है, तो कॉर्बेट अब आदर्श मार्गदर्शक नहीं हैं” करण्त कहते हैं।

शायद अंततः बात यही है — कॉर्बेट हमें इसलिए आकर्षित करते हैं क्योंकि वे उस भारत से ताल्लुक रखते थे जो अब इतिहास की बात हो चुकी है। जो अब वापस नहीं आएगा। मगर कॉर्बेट, अपने युग के सटीक इतिहासकार की तरह उस युग की स्मृति को संजोकर गए हैं। और अंततः, स्मृति ही सब कुछ होती है।

कॉर्बेट, उनका जीवन, उनका लेखन — सब अब स्मृतियां हैं। मगर बेहद मधुर स्मृतियां। शायद इसीलिए एक साधारण आदमी की यह कहानी — जो घने जंगलों में अंधेरी रातों में भटकता था, नरभक्षी बाघों और तेंदुओं की तलाश में — हमें आज भी आकर्षित करती है।