दोबारा गढ़नी होगी प्रगति की परिभाषा

2023 में अमेरिका की टेक कंपनी एप्पल इंक ने एक कैंपेन चलाया था, जिसमें एक स्किट के जरिए कंपनी ने “मदर नेचर” को यह भरोसा दिलाया कि उनकी नई “एप्पल वॉच” कार्बन न्यूट्रल हैं। स्किट में दिखाया गया कि मीटिंग से निकलते वक्त “मदर नेचर” ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से कहा, “अपनी मां को निराश मत करना।” लेकिन हाल ही में कंपनी के खिलाफ एक सामूहिक मुकदमा दायर किया गया है, जिससे लगता है कि एप्पल ने वाकई “मदर नेचर” को निराश कर दिया है।

इस मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि एप्पल ने “कार्बन न्यूट्रल” के दावे के लिए जो “कार्बन ऑफसेट” दिखाए हैं, वे “अतिरिक्तता” की मूलभूत शर्त को पूरा नहीं करते। कार्बन ऑफसेट का मतलब है अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए किसी और जगह पर कार्बन उत्सर्जन को कम करने वाली परियोजनाओं में निवेश करना, जिससे उनके कुल उत्सर्जन को संतुलित किया जा सके।

इसी तरह, “अतिरिक्तता” का अर्थ है कार्बन ऑफसेटिंग के लिए जो कदम उठाए गए हैं, वे सच में नए और अतिरिक्त होने चाहिए यानी जो बिना उस पहल के हुआ ही न होता। लेकिन मुकदमे के मुताबिक, एप्पल जिन परियोजनाओं का हवाला दे रहा है, उनमें वे जंगल भी शामिल हैं जो पहले से ही संरक्षित हैं, यानी इनसे पर्यावरण को कोई नया या अतिरिक्त फायदा नहीं हुआ।

यह मुकदमा उस खतरनाक सोच को उजागर करता है, जिसे दुनियाभर की कंपनियां अपनाती रही हैं- कम अरक्षणीय होने को ही असली सस्टेनेबिलिटी यानी टिकाऊपन समझ लिया जाना। बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने फास्ट फैशन कपड़ों को ईको फ्रेंडली बताकर बेचती हैं या फिर तेल-गैस कंपनियां नवीकरणीय ऊर्जा में किए गए छोटे से निवेश को बड़े कदम की तरह दिखाती हैं, तो वह सब ग्रीनवॉशिंग का हिस्सा होता है। इसमें सुधार को सापेक्ष मानकों से मापा जाता है, न कि असल बदलाव से।

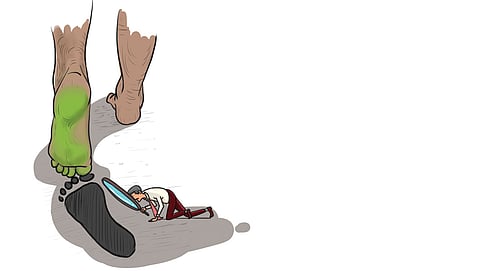

उदाहरण के तौर पर कल्पना कीजिए, एक हाइवे पर स्पीड लिमिट 60 किमी प्रतिघंटा है। उस पर एक कार 200 की रफ्तार से चल रही है और दूसरी 150 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से। अब भले ही दूसरी कार पहली से थोड़ी बेहतर लगे, लेकिन दोनों ही गाड़ियों की रफ्तार खतरनाक है। यानी सबसे बुरे से थोड़ा कम बुरा होना किसी सफलता की निशानी नहीं होता।

यह गलत सोच सिर्फ कंपनियों के बोर्डरूम तक ही सीमित नहीं है। हमारी रिसर्च दिखाती है कि यही बुनियादी गलती आज भी दुनियाभर में मान्य राष्ट्रीय विकास के पैमानों में भी मौजूद है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) और उसके नए संस्करण ग्रहीय दबाव-समायोजित मानव विकास सूचकांक (पीएचडीआई) जैसे प्रमुख सतत सूचकांक भी इसी तरह का “रिलेटिव स्कोरिंग सिस्टम” अपनाते हैं।

इसमें देशों के पर्यावरणीय प्रदर्शन को एक-दूसरे से तुलना करके आंका जाता है, न कि पृथ्वी की पारिस्थितिकी सीमाओं के आधार पर। मानव सभ्यता इन्हीं पारिस्थितिकी सीमाओं के भीतर रहकर ही सुरक्षित ढंग से जीवित रह सकती है।

इस तरह की सापेक्ष तुलना टिकाऊपन की हमारी समझ को काफी हद तक गुमराह कर सकती है। पीएचडीआई की रैंकिंग में नॉर्वे या डेनमार्क जैसे जो यूरोपीय और नॉर्डिक देश टॉप पर हैं, उन्हें सतत विकास के आदर्श के रूप में पेश किया जाता है। जबकि सच्चाई यह है कि यही देश दुनिया में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति संसाधन खपत करने वाले और कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशों में भी शामिल हैं। अगर पूरी दुनिया के लोग इन्हीं देशों की तरह रहने लगें तो हमें मानव जीवन को बनाए रखने के लिए कई पृथ्वियों जितने संसाधन चाहिए होंगे।

यह विरोधाभास सिर्फ अकादमिक सोच का मामला नहीं है, बल्कि इसके बहुत गहरे और गंभीर असर हैं। जब अमीर देशों की असंतुलित जीवनशैली को एचडीआई और पीएचडीआई जैसे विकास सूचकांक आदर्श मानक की तरह पेश करते हैं, तो वे एक ऐसी दौड़ को बढ़ावा देते हैं जो आखिर में धरती को गंभीर रूप से अस्थिर बना सकती है।

इसी खामी को ठीक करने के लिए हमने अपने शोध में एक नया तरीका प्रस्तावित किया है, पर्यावरणीय दबाव-समायोजित मानव विकास सूचकांक (ईएचडीआई)। यह शोध जर्नल सस्टेनेबिलिटी: साइंस, प्रैक्टिस एंड पॉलिसी में फरवरी 2025 में प्रकाशित हुआ है।

ईएचडीआई में दूसरे देशों से तुलना करने की बजाए पृथ्वी की पारिस्थितिक सीमाओं को आधार माना गया है। इसमें बुनियादी तौर पर एक अलग सवाल पूछा जाता है, जैसे ऐसे कौन से देश हैं, जिन्होंने सम्मानजनक जीवन स्तर हासिल किया है, जिसे पृथ्वी को जलवायु या पारिस्थितिकी संकट की ओर धकेले बिना पूरी दुनिया में अपनाया जा सके। इस “स्केलेबिलिटी” सिद्धांत से सतत विकास की हमारी समझ ही बदल जाती है।

पनामा, कोस्टा रिका, श्रीलंका और पेरू जैसे देश, जिन्हें वर्ल्ड बैंक ने उच्च, उच्च-मध्यम और निम्न-मध्यम आय वाले देशों की श्रेणी में रखा है, वे ईएचडीआई में ग्लोबल लीडर्स के रूप में उभरते हैं। इन देशों ने ऊंची साक्षरता दर, मजबूत स्वास्थ्य सेवाएं और लंबी जीवन प्रत्याशा हासिल की है, वह भी पर्यावरण पर बिना ज्यादा दबाव बढ़ाए।

इनका विकास यह दिखाता है कि ठोस सामाजिक प्रगति को भी प्राकृतिक सीमाओं का उल्लंघन किए बिना पाया जा सकता है। साथ ही इन देशों के तुलनात्मक रूप से टिकाऊ रास्ते यह भी दिखाते हैं कि नीतिगत समझदारी से कितना फर्क पड़ सकता है। जैसे कोस्टा रिका ने अपनी सेना खत्म कर दी, ताकि सामाजिक और पारिस्थितिक निवेश के लिए संसाधन मिल सकें। श्रीलंका ने बहुत पहले ही सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा का वादा कर लिया था। इन फैसलों ने विकास को ज्यादा समावेशी और पर्यावरण-संवेदनशील बनाया।

हमारी रिसर्च में यह भी सामने आया है कि कोई भी ऐसा देश जिसका एचडीआई 0.85 से ज्यादा है, वह ईएचडीआई की टॉप 20 लिस्ट में शामिल नहीं है। जिन देशों का एचडीआई 0.9 से ज्यादा है, वे ईएचडीआई की टॉप 50 लिस्ट से भी बाहर हैं। उच्च आय या उच्च एचीडीआई वाले देश जैसे सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, यूएई और कतर ईएचडीआई में सबसे नीचे आते हैं, क्योंकि इन देशों का पर्यावरणीय दबाव बहुत ज्यादा है।

जी20 देशों में से केवल भारत और इंडोनेशिया ही ऐसे हैं, जिनका विकास अगर उसी रास्ते पर चलता रहे तो पृथ्वी की पारिस्थितिक सीमाओं के भीतर रह सकता है। लेकिन इसका कारण यह है कि इन दोनों देशों का एचडीआई अभी भी काफी कम (0.65 से 0.72 के बीच) है। इस स्तर पर किसी भी देश की जीवनशैली से उत्पन्न पर्यावरणीय दबाव आमतौर पर पृथ्वी की सीमाओं को नहीं लांघता।

स्केलेबिलिटी का हमारा दृष्टिकोण देशों की रैंकिंग का सिर्फ एक नया तरीका भर नहीं है, बल्कि यह हमें दोबारा सोचने के लिए प्रेरित करता है कि विकसित देश होने का असली मतलब क्या है। हमारे प्रस्ताव के मुताबिक वास्तव में विकसित देश वह नहीं है, जो बहुत अमीर हो बल्कि वह है, जिसकी जीवनशैली सैद्धांतिक रूप से पूरी मानवता को एक सम्मानजनक जीवन दे सके और वह भी पृथ्वी की पारिस्थितिक सीमाओं के भीतर रहते हुए।

आखिरकार, यह चुनौती केवल व्यवहारिक नहीं है, बल्कि धारणा से जुड़ी हुई भी है। ऐसे मापदंड जो सस्टेनेबिलिटी को सापेक्ष रूप में पेश करते हैं, वे दरअसल बिल्कुल वैसे ही गलतफहमियों को बढ़ाते हैं, जैसे कॉरपोरेट कंपनियां ग्रीनवॉशिंग करती हैं।

हमें प्रगति की परिभाषा को दोबारा गढ़ना होगा, जिसमें सामाजिक और पारिस्थितिक भलाई को बराबरी से रखा जाए और नीतियां भी इसी साझा सोच को दर्शाएं। तभी हम सही मायनों में सतत विकास की दिशा में प्रगति का दावा कर सकते हैं और उस खतरनाक भ्रम को पीछे छोड़ सकते हैं कि “थोड़ा कम नुकसानदेह” होना ही काफी है।

(चिराग धारा आंध्र प्रदेश की क्रेया यूनिवर्सिटी में क्लाइमेट और सस्टेनेबिलिटी साइंटिस्ट हैं। सौम्यजीत भर हरियाणा स्थित बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लिबरल स्टडीज में कंजम्पशन और सस्टेनेबिलिटी के स्कॉलर हैं)