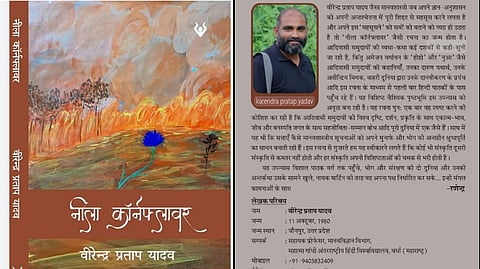

नीला कॉर्नफ्लॉवर: आधुनिकता और आदिवासी संघर्ष की गहरी यात्रा

‘नीला कॉर्नफ्लॉवर’ एक उपन्यास भर नहीं है, बल्कि यह स्मृतियों, संवेदनाओं और अनुभवों की गहरी यात्रा है। इसकी रचना-प्रक्रिया के दौरान लेखक डॉ. वीरेंद्र प्रताप यादव को कई बार स्वयं अपनी पांडुलिपि के अंश सुनाते हुए सुनने का अवसर मिला था। इसलिए इस उपन्यास को मैंने पहले सुना है, बाद में पढ़ा है। यही कारण है कि इसके पात्र और प्रसंग पन्नों से अधिक जीवित अनुभव की तरह प्रतीत होते हैं।

यह रचना केवल साहित्यिक या अकादमिक ग्रंथ नहीं, बल्कि संवेदनाओं और चिंतन से जुड़ी हुई एक धरोहर है। उपन्यास का नायक केवल कथा का चरित्र नहीं, बल्कि लेखक के चिंतन का विस्तार है। उसकी आवाज में लेखक का मन बोलता है और उसकी परिस्थितियों में समाज, संस्कृति और इतिहास के साथ-साथ वर्तमान संघर्ष और युद्ध की छाया भी दृष्टिगोचर होती है।

साहित्य और मानवविज्ञान का रिश्ता उतना ही गहरा है जितना मनुष्य और उसकी स्मृतियों का। साहित्य जहां भावनाओं और अनुभवों को भाषा देता है, वहीं मानवविज्ञान उन अनुभवों के सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भों को समझने का साधन बनता है। यही कारण है कि जब कोई मानवविज्ञानी साहित्य रचता है तो उसकी कृति महज कल्पना का संसार नहीं रहती, बल्कि वह अनुभव, अध्ययन और संवेदना का दस्तावेज बन जाती है।

इसी श्रेणी में इस पुस्तक को रखा जा सकता है, जो केवल एक उपन्यास नहीं बल्कि मानवविज्ञान की दृष्टि से लिखा गया एक गहन और संवेदनशील साहित्यिक ग्रंथ है। यह कृति पाठक को संस्कृति, सभ्यता, पहचान, प्रवासन, युद्ध और पर्यावरण जैसे गहरे सवालों पर सोचने के लिए मजबूर करती है।

लेखक का प्रयास स्पष्ट है, वे यह दिखाना चाहते हैं कि कोई भी संस्कृति दूसरी से कमतर नहीं होती। हर समाज की अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक संरचना होती है जो वहां के लोगों की जरूरतों और जीवन पद्धतियों को संतुलित करने के लिए होती है। लेकिन समस्या तब आती है जब हम अपने समाज और संस्कृति को ही सबसे श्रेष्ठ मानकर दूसरों को हेय दृष्टि से देखने लगते हैं।

मानवविज्ञान की भाषा में इसे नृजातिकेन्द्रीयता (Ethnocentrism) कहते हैं। मानवविज्ञान हमेशा से इस प्रवृत्ति का विरोध करता आया है और यह मानता है कि सभी संस्कृतियां अपनी आंतरिक परिस्थितियों और तर्कों के अनुसार अपने लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। यही दृष्टि इस उपन्यास का केंद्रीय सूत्र है।

उपन्यास का मुख्य पात्र मार्टिन सोमेट्र नामक देश के बोलोवा गांव का रहने वाला है। यह गांव पहाड़ों से घिरा हुआ था और प्रकृति की गोद में बसा था। मार्टिन का जीवन शुरू से ही परंपरा, सामूहिकता और प्रकृति से गहराई से जुड़ा रहा। लेकिन उसका देश राजनीतिक अस्थिरता का शिकार था। सोमेट्र पर पूरब और पश्चिम दोनों पड़ोसी देशों की नजर थी। सीमाई संघर्ष, युद्ध की आशंकाएँ और लगातार बदलती सत्ता ने वहां के सामान्य जीवन को असुरक्षित बना दिया था। इसी कारण मार्टिन के पिता ने उसके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उसे नीदरलैंड भेजने का निश्चय किया।

नीदरलैंड की यात्रा केवल भौगोलिक दूरी पार करने भर की घटना नहीं थी, बल्कि यह सांस्कृतिक संक्रमण का प्रतीक भी थी। पहली बार गांव से निकलकर यूरोप पहुंचना मार्टिन के जीवन का निर्णायक मोड़ था। यूरोप के आधुनिक शहरी जीवन और अपने गांव के सामूहिक जीवन में उसे गहरा अंतर दिखाई दिया। जहां गांव का जीवन सामूहिकता, परंपरा और प्रकृति पर आधारित था, वहीं यूरोप का जीवन व्यक्तिवाद, तीव्र गति और तकनीकी विकास का प्रतीक था। यह अंतर मार्टिन को गहरा सांस्कृतिक झटका देता है। यहां वह पहली बार महसूस करता है कि अपनी जड़ों और पहचान से दूर होना कितना कठिन होता है।

ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय में उसने मानवविज्ञान को अपना विषय चुना। यह संयोग मात्र नहीं था, बल्कि उसके जीवन और अनुभवों का स्वाभाविक परिणाम था। बचपन से ही उसने देखा था कि किस तरह संस्कृति और परंपरा लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा होती हैं और किस तरह राजनीतिक अस्थिरता तथा विकास की योजनाएँ उन्हें नष्ट करती जाती हैं। मानवविज्ञान पढ़ते समय उसे पहली बार यह समझने का अवसर मिला कि उसकी अपनी संस्कृति भी अध्ययन का विषय हो सकती है। उसने सिद्धांत और पद्धतियां सीखीं, लेकिन उसकी वास्तविक दृष्टि उसके अपने अनुभवों और जड़ों से निकली। वैसे भी मानवविज्ञान यथार्थ यानी वर्तमान को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से दुनिया को समझने में मदद करता है। कम से कम मानवविज्ञान पढ़ते हुए हमने यही सीखा है।

मार्टिन की मित्र लक्ष्मी का चरित्र उपन्यास में गहरी मानवीय संवेदनाओं को सामने लाता है। लक्ष्मी कहती है “कोई भी मूलतः किसी देश का नागरिक नहीं होता। यदि तुम दुनिया के किसी भी परिवार की वंशावली तैयार करो, तो पता चलेगा कि वे उस खास देश के मूल नागरिक हैं ही नहीं। मानवता पुरानी है और राष्ट्र एवं नागरिकता नई अवधारणाएँ हैं।” यह कथन उपन्यास की केंद्रीय संवेदनाओं में से है। यह हमें याद दिलाता है कि राष्ट्र और नागरिकता जैसी संरचनाएँ आधुनिक राजनीतिक प्रयोग हैं, जबकि मानवता उनसे कहीं पुरानी और व्यापक है।

लक्ष्मी की अपनी पृष्ठभूमि उपनिवेशवाद और प्रवासन की त्रासदी का उदाहरण है। उसके दादा भारत से वेस्ट इंडीज एक डच उपनिवेश में गन्ना मजदूर के रूप में ले जाए गए थे। बाद में द्वीप स्वतंत्र हुआ और उन्होंने नीदरलैंड की नागरिकता ले ली। लेकिन नागरिकता बदलने से पहचान का संकट खत्म नहीं हुआ। लक्ष्मी कहती है “डच हमें माना नहीं गया, कैरिबियन हम हो नहीं पाए और भारतीय हम रहे नहीं।” यह कथन उपन्यास के सबसे मार्मिक हिस्सों में से है। यह दिखाता है कि औपनिवेशिक संरचनाओं और नागरिकता की राजनीति ने किस तरह लाखों लोगों को स्थायी पहचान से वंचित कर दिया।

मार्टिन के जीवन का निर्णायक मोड़ तब आता है जब उसे लैटिन अमेरिका एक्सपीडिशन दल का सदस्य बनने का अवसर मिलता है। इस अभियान का उद्देश्य था वहां के मध्य भाग में रहने वाले आदिवासी समूह ‘हीहो’ का अध्ययन करना। यह उसके लिए केवल शैक्षणिक अवसर नहीं था, बल्कि वास्तविक फील्डवर्क का अनुभव था। यहां उसे पहली बार यह महसूस हुआ कि किताबों में पढ़ा हुआ ज्ञान और जमीनी सच्चाई में बहुत अंतर होता है। हीहो जनजाति तक पहुँचना आसान नहीं था।

घने जंगल, खतरनाक रास्ते और अलग-थलग भौगोलिक स्थिति इसे चुनौतीपूर्ण बनाती थी। लेकिन इन्हीं चुनौतियों के बीच मार्टिन ने जाना कि आदिवासी जीवन किसी पिछड़ेपन का प्रतीक नहीं, बल्कि प्रकृति, परंपरा और सामूहिकता के बीच संतुलन बनाए रखने का तरीका है। उनके जीवन में पर्यावरण के प्रति गहरी संवेदनशीलता और समुदाय की भूमिका थी, जो आधुनिक समाज में लगभग लुप्त हो चुकी है। यह अनुभव इस बात को स्पष्ट करता है कि किसी भी समाज में अध्ययन शुरू करते समय हम यह दावा नहीं कर सकते कि हम उसमें एक्सपर्ट हैं। उस समाज में सीखने को इतना होता है कि हम जीवन भर उनसे सीखते रह सकते हैं। उनके बारे में जानना कभी खत्म ही नहीं होता।

हीहो जनजाति के बीच रहते हुए मार्टिन को अपने गांव और देश की बहुत याद आती थी। जब वह फील्डवर्क से लौटा तो अपने देश भी गया, लेकिन वहां पहुँचकर उसने तबाही का मंजर देखा। पड़ोसी देशों के युद्ध ने कई गांवों को बम से तबाह कर दिया था। उसका अपना गांव भी पूरी तरह नष्ट हो चुका था और उसके परिवारजन भी मारे जा चुके थे। उसकी पूरी सभ्यता मानो मिट गई थी। इस त्रासदी ने उसे भीतर तक तोड़ दिया।

निराश होकर वह नीदरलैंड लौट आया। लेकिन उसके भीतर अनुसंधान की आग बुझी नहीं थी। उसके अध्यापक प्रोफेसर टिम के सुझाव पर उसने नुवा जनजाति पर अध्ययन के लिए प्रस्ताव तैयार किया। इस जनजाति के बारे में बाहरी दुनिया की धारणा थी कि वे हिंसक, नरभक्षी और खतरनाक हैं। लोग कहते थे कि वे बाहरी लोगों को देखते ही मार डालते हैं। लेकिन अकादमिक जिज्ञासा और मानवविज्ञानी दृष्टि ने मार्टिन को इस चुनौतीपूर्ण दिशा में खींचा।

नुवा जनजाति तक पहुंचना और भी कठिन था। महीनों की कोशिशों के बाद वह उनकी सीमा तक पहुँचा और वहां एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा। यह जीवन बेहद कठिन था। जंगली जानवरों से लेकर कीड़े-मकोड़े तक हर पल खतरा था, खाने-पीने की समस्या थी। कई बार वह निराश होकर हीहो जनजाति के पास लौट जाता था। एक दिन उसे एक खतरनाक बुलेट चींटी ने काट लिया जो बेहद जहरीली होती है। वह बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसने खुद को नुवा जनजाति के बीच पाया। वे लगातार उसकी निगरानी कर रहे थे और उन्होंने ही उसका इलाज किया था।

यहीं से उसका असली अनुभव शुरू होता है। वह चार साल तक नुवा जनजाति के बीच रहा। उसने पाया कि वे हिंसक नहीं थे, बल्कि प्रकृति और जंगल के सच्चे रक्षक थे। उन्हें पता था कि उनके जंगल में सोना है, और अगर बाहरी दुनिया को यह बात पता चल गई तो जंगल का विनाश तय है। इसलिए वे बाहरी दुनिया से दूरी बनाए रखते थे। उनका विश्वदृष्टिकोण प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा पर आधारित था।

नुवा जनजाति का अनुभव मार्टिन के लिए गहरी नैतिक दुविधा लेकर आता है। उसने विस्तृत मोनोग्राफ तैयार करना शुरू किया। लेकिन जैसे-जैसे वह लिखता, उसके सामने यह प्रश्न उठता कि यदि दुनिया को उसके मोनोग्राफ से यह पता चल गया कि वहां सोना है, तो पूंजीवादी ताक़तें उसी तरह उस संस्कृति और पर्यावरण को नष्ट कर देंगी, जैसे सोमेट्र नष्ट हो गया। लेकिन अगर वह इस मोनोग्राफ को प्रकाशित करवाता है तो आकदमिक जगत में वह स्थापित हो जाएगा। परंतु अंतरद्वंद के कारण अंततः वह अपना मोनोग्राफ जला देता है और उसे सुकून मिलता है। यह कदम केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, बल्कि यह ज्ञान और सत्ता की राजनीति के खिलाफ एक विद्रोह था। मानवविज्ञानियों के सामने आने वाली नैतिक चुनौतियों का यह मार्मिक उदाहरण है।

मार्टिन का यह निर्णय हमें मिशेल फूको की उस धारणा की याद दिलाता है कि “ज्ञान ही सत्ता है।” ज्ञान का उपयोग मुक्ति के लिए भी किया जा सकता है और विनाश के लिए भी। यही कारण है कि आज भी एथिकल एंथ्रोपोलॉजी (नैतिक मानवविज्ञान) इस बात पर जोर देती है कि शोधकर्ता की जिम्मेदारी केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं, बल्कि यह सोचना भी है कि उसका प्रयोग किस प्रकार होगा।

‘नीला कॉर्नफ्लॉवर’ की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसमें सिद्धांत और संवेदना दोनों का संगम है। उपन्यास पढ़ते हुए पाठक खुद को मार्टिन और लक्ष्मी के साथ यात्रा करते हुए महसूस करता है। लेखक ने हर अध्याय का नाम नदियों के नाम पर रखा है, नारोवा, गौजा, फिवेल, एम्स से लेकर पुटूमायों, बेनी, मडिरा, नापो, ब्रांको और नेग्री तक। नदियां यहां जीवन, प्रवाह और निरंतरता का प्रतीक हैं। संस्कृतियां भी नदियों की तरह बहती हैं, बदलती हैं और जब उन पर दबाव या शोषण होता है, तो उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। अंतिम अध्याय “पाक्स” यानी शांति इस बात का प्रतीक है कि संघर्ष और टकरावों के बावजूद मानवता का असली सपना शांति और सह-अस्तित्व का है।

‘नीला कॉर्नफ्लॉवर’ का शीर्षक केवल प्रतीकात्मक नहीं है, लेखक ने बहुत सोच समझ कर फूल का रंग नीला रखा है, जहां यह रंग भारतीय परंपरा में ज्ञान का द्योतक है वहीं यूरोप में यह एकाँकीपन का प्रतीक है। मार्टिन का द्वंद भी हम इन्हीं दोनों के मध्य महसूस कर सकते हैं। यह नीले रंग का फूल मार्टिन के निजी अनुभव और स्मृति से गहराई से जुड़ा हुआ है। जिस देश से मार्टिन आता है, वहां के गांव में भी यह फूल पाया जाता है और इसी के माध्यम से वह हमेशा अपने अतीत और अपनी जड़ों से जुड़ा महसूस करता है।

जब उसका गांव नष्ट हो जाता है तो उसके साथ कोचवान पीटर कहता है कि ‘बेटा हम सब पहाड़ और मिट्टी से बने हैं। हमारे देवता ने हमें जिससे बनाया है , वह हमें उसी में मिल देता है, ताकि हम फिर से आकार लें। जो लोग यहां दफन हो गए हैं, वो समाप्त नहीं हुए हैं ना ही कभी समाप्त होगें। वे कॉर्नफ्लॉवर बन कर फिर पैदा होंगे। वे नीले कॉर्नफ्लॉवर की खुशबू बन पहाड़ों और जंगलों में छा जाएंगे। वे आजाद हो गए। आखिर खुशबू को कोई कैद कर पाया है क्या ?’

आगे वह कहता है कि ‘जिसकी भी रगों में नीले कॉर्नफ्लॉवर की महक दौड़ती रहेगी तब तक सोमेट्र जिंदा रहेगा।’ यूरोपीय संस्कृति में नीला कॉर्नफ्लॉवर स्मृति, स्थायित्व और स्वतंत्रता का प्रतीक भी माना गया है। उपन्यास में इस शीर्षक के जरिए यह स्पष्ट होता है कि स्मृतियां और संस्कृतियां भले ही समय और परिस्थितियों के दबाव में दबा दी जाएं, लेकिन उनके विचार और उनकी आत्मा हमेशा जीवित रहती हैं।

यह पुस्तक हमें बार-बार यह सोचने पर मजबूर करता है कि सभ्यता और संस्कृति की टकराहट असल में मनुष्य के अस्तित्व की टकराहट है। आदिवासी जीवनशैली को अक्सर ‘पिछड़ा’ कहकर नकारा जाता है, जबकि वही जीवनशैली प्रकृति के साथ संतुलन और सह-अस्तित्व का मार्ग दिखाती है। इसके विपरीत आधुनिक सभ्य समाज का विकास मॉडल लालच, उपनिवेशवाद और संसाधनों के दोहन से भरा हुआ है। लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि सभ्यता के नाम पर जो विकास थोपा जा रहा है, वह वास्तव में विनाश का मार्ग खोल रहा है।

इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह शोध और संवेदना का अद्भुत संगम है। यह हमें यह सिखाता है कि मानवविज्ञान केवल सिद्धांतों का विषय नहीं है, बल्कि एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। मानवविज्ञान की तमाम सिद्धांतों और बहसों को इस पुस्तक के जरिए समझा जा सकता है। यही कारण है कि यह उपन्यास केवल साहित्यिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि अकादमिक और सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत प्रासंगिक है।

आज की दुनिया जब तेजी से एकरूपता की ओर बढ़ रही है, यह उपन्यास हमें सांस्कृतिक विविधता, स्थानीय ज्ञान और पर्यावरण-संवेदनशीलता की महत्ता याद दिलाता है। यह चेतावनी भी देता है कि यदि हम आदिवासी समाजों और उनकी संस्कृति को नष्ट करेंगे, तो वास्तव में हम अपनी ही विलुप्ति की पटकथा लिख रहे होंगे।

यह पुस्तक इस बात का प्रमाण है कि मानवविज्ञान और साहित्य मिलकर समाज को नई दृष्टि और नई चेतना दे सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि मानवता राष्ट्र और नागरिकता की सीमाओं से कहीं बड़ी है और संस्कृतियों की विविधता ही असली संपत्ति है। अंततः गांधीजी की बात याद आती है कि ‘प्रकृति हर किसी की जरूरत पूरी कर सकती है, लेकिन किसी के लालच को नहीं।’

पुस्तक- नीला कॉर्नफ्लॉवर

लेखक- डॉ. वीरेंद्र प्रताप यादव

पृष्ठ संख्या- 112, मूल्य- 195 रुपये

प्रकाशन- आधार प्रकाशन, पंचकूला (हरियाणा)

ISBN- 978-81-19528-92-9