जैसे ही कोई कानपुर देहात जिले के दहेली गांव में प्रवेश करता है, धान के खेतों से एक मीठी खुशबू हवा में तैरती हुई महसूस होती है। गांव के किसान डाउन टू अर्थ को बताते हैं कि यह सुगंध रामभोग धान की है, जिसके पौधे देखने में असामान्य रूप से लंबे और पतले हैं। दहेली गांव के किसान शिशुपाल कहते हैं, “रामभोग की खुशबू और जायका इसे अन्य धान की किस्मों से अलग बनाता है। लेकिन हमने इसे लगभग भुला ही दिया था। जब मैंने सुना कि किसान इसे फिर से जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई चार साल पहले ही मैंने भी इसे उगाना शुरू किया।”

उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित कानपुर देहात और कानपुर नगर जिलों के लगभग 60 गांवों ने 2016 से रामभोग की खेती को फिर से शुरू करने का प्रयास किया है। यह धान 20वीं सदी के अंत तक खेतों और खाने की थाली से लगभग गायब हो गया था। अब कानपुर देहात और कानपुर शहर के 300 से अधिक किसान हाइब्रिड धान की फसलों को छोड़कर भूली-बिसरी रामभोग प्रजाति का देसी धान उगा रहे हैं। किसान अपनी कुल फसल का 60-70 प्रतिशत प्रोसेस करवाते हैं और इसमें से 10 प्रतिशत खुद के उपयोग के लिए रखते हैं। बाकी धान वह बेच देते हैं। शिशुपाल कहते हैं, “रामभोग चावल की इतनी मांग है कि हम मुश्किल से ही इसकी आपूर्ति कर पा रहे हैं।”

कानपुर नगर जिले में स्थित “एकता नेचर फार्मिंग प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड” के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरमान अली आपूर्ति न कर पाने की लाचारी पर अपनी सहमति जताते हैं। यह फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी किसान-उत्पादक कंपनी कानपुर नगर के हरनू गांव में छब्बा निवादा टोले में स्थित है। कंपनी “धनिका” ब्रांड के तहत रामभोग चावल को 150 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्रोसेस करके बेचती है। अली बताते हैं,“2024 के अंत तक हमने किसानों से खरीदे गए 100 क्विंटल (1 क्विंटल = 100 किलोग्राम) रामभोग चावल बेच दिए हैं। अब हमारे पास सिर्फ 40-50 क्विंटल बचा है। हमारे पास दिल्ली, पंजाब, गाजियाबाद और कानपुर के व्यापारियों से अग्रिम ऑर्डर हैं, जो हर महीने हमसे यह धान खरीदते हैं।”

किसान रामभोग धान को अन्य ऑनलाइन ब्रांड्स जैसे कि “उत्सव अर्थ” को भी बेचते हैं, जो कानपुर में जैविक उत्पाद बेचता है और रामभोग चावल 180 रुपए प्रति किलोग्राम में उपलब्ध कराता है। 2023 से, किसानों को रामभोग धान की खेती से प्रति एकड़ लगभग एक लाख रुपए तक की आय हो रही है।

कानपुर देहात और कानपुर नगर जिलों में सितंबर 2024 में डाउन टू अर्थ को पता चला कि किसानों की अधिक आय का मुख्य कारण खेती में इनपुट लागत में बचत है। दहेली गांव के किसान जसमेर बताते हैं, “पिछले साल मैंने खरीफ सीजन में एक एकड़ (0.4 हेक्टेयर) में रामभोग चावल की खेती करके 85,000 रुपए की बचत की।” जसमेर धान की बालियों को पकड़कर बताते हैं, “रामभोग धान को यूरिया, कीटनाशकों, रासायनिक दवाओं या डाइ-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) उर्वरक की जरूरत नहीं होती।” बल्कि इसके उलट उर्वरक और कीटनाशक फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी बालियां 1.5 मीटर तक लंबी होती हैं और पतली लेकिन भारी होती हैं। अधिक रासायनिक खाद देने से पौधे की शाकीय वृद्धि बढ़ जाती है, जिसे इसकी पतली और भारी बालियां सहन नहीं कर पातीं और वे पूरी तरह विकसित होने से पहले ही गिर जाती हैं।

जसमेर ने कहा, “हम केवल घर पर बने जैविक खादों का उपयोग करते हैं, जैसे कि जीवामृत और घना जीवामृत (गोमूत्र, गोबर, गुड़, आटा और मिट्टी का मिश्रण), दसपत्ती काढ़ा (गोमूत्र और नीम, आम, सीताफल और लैंटाना जैसे पेड़ों की पत्तियों से बना प्राकृतिक जैव-कीटनाशी) और मट्ठा, जिनकी लागत लगभग न के बराबर होती है।”

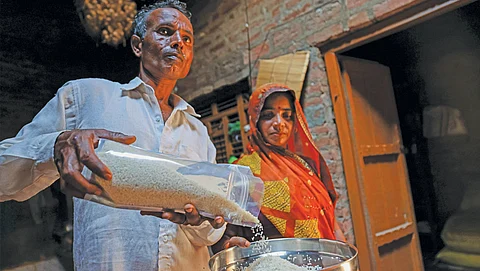

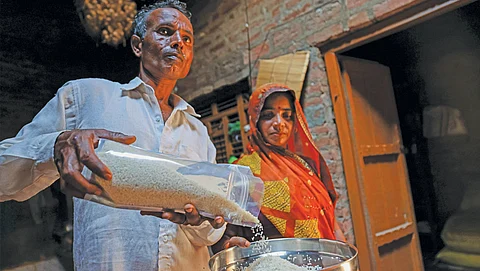

इसके अलावा वह बताते हैं कि सिंचाई का प्रबंधन भी आसानी से किया जा सकता है। यदि बारिश कम हो या बिल्कुल न हो तो आठ घंटे तक भू-जल पंप करने में मात्र 1,600 रुपए खर्च होते हैं। फिलहाल जसमेर को इस बार करीब 20 क्विंटल तक धान की फसल मिली, जिसे वह 5,500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बेच रहे हैं।

रामभोग प्रजाति पैदा करने वाले किसानों को करीब दो दशक बाद धान की खेती में इस तरह की सफलता हासिल हुई है। 20 साल पहले यही रामभोग लुप्त होने के कगार पर था। यह किस्म तराई क्षेत्र में व्यापक रूप से उगाई जाती थी, जहां छोटे और सीमांत किसान बड़ी संख्या में थे। क्षेत्र में प्रमुख पेशा कृषि ही था, लेकिन पहले सभी लाभ के नजरिए से खेती नहीं करते थे।

कानपुर नगर जिले के नदिया खुर्द गांव के किसान पुष्पेंद्र सिंह 20 साल पहले का समय याद करते हुए बताते हैं, “उस समय यहां ज्यादा बाजार नहीं थे। हर कोई अपनी और अपने परिवार की जरूरतों के लिए ही देसी फसलें उगाता था। रामभोग अपनी जबरदस्त खुशबू और स्वाद के कारण लोकप्रिय था, हालांकि इसकी पैदावार एक एकड़ में लगभग 8 क्विंटल तक ही थी।”

1995-2000 के बीच जब इस क्षेत्र में चावल मिलें खुलनी शुरू हुईं तो किसानों को हाइब्रिड फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाने लगा। शिशुपाल बताते हैं, “मिलों को अधिक उपज देने वाली फसलें चाहिए थीं, इसलिए उन्होंने हाइब्रिड किस्मों को बढ़ावा दिया। किसानों को ऊंचे दाम मिलने का लालच दिया गया और उन्होंने धीरे-धीरे रामभोग की खेती छोड़नी शुरू कर दी।”

वर्ष 2016 में छब्बा निवादा टोले में किसानों और कृषि विशेषज्ञों के एक समूह ने रामभोग धान को पुनर्जीवित करने का फैसला किया, क्योंकि वे इसे रासायनिक इनपुट से उगाई गई धान की तुलना में अधिक स्वास्थ्यवर्धक मानते थे। रामभोग को जीवित करने की पहल से जुड़ने वाले कृषि वैज्ञानिक राणा सिंह परिहार अपना अनुभव जाहिर करते हैं, “रामभोग के बीज ढूंढना आसान नहीं था। हमने कानपुर में खोज शुरू की, चावल व्यापारियों और बुजुर्ग किसानों से संपर्क किया, फिर आसपास के गांवों में भी तलाश की। हालांकि, जो भी बीज मिले, वे असली थे या नहीं, यह सत्यापित नहीं हो सका।”

रामभोग को पुनर्जीवित करने वाला यह समूह आगे चलकर श्रमिक भारती नाम का एक गैर-लाभकारी संगठन बन गया, जिसमें किसान, एकता नेचर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के सदस्य और क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों के कृषि वैज्ञानिक शामिल हुए। इस संगठन में कार्यक्रम प्रबंधक की भूमिका निभा रहे परिहार बताते हैं “बड़ी खोजबीन के बाद आखिरकार, हमें कानपुर देहात जिले के रसूलाबाद क्षेत्र के लालू गांव से 2.5 किलोग्राम रामभोग के बीज मिले।”

गैर-लाभकारी संगठन ने रामभोग की खेती के लिए खेतों की उपयुक्त स्थिति तैयार करने पर भी काम किया। यह विशेष रूप से कानपुर देहात जिले में आवश्यक था, जहां यूरिया और जिप्सम के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी बंजर हो गई थी और लवणता बढ़ गई थी। श्रमिक भारती के साथ सरकार के एक प्रोजेक्ट को लेकर काम करने वाले लखनऊ स्थित भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक नवीन अरोड़ा बताते हैं, “उदाहरण के लिए, दहेली गांव में हमने मिट्टी का परीक्षण किया और पाया कि इसमें आवश्यक और अनुकूल बैक्टीरिया की भारी कमी थी।”

वह आगे बताते हैं “हमने प्राकृतिक और जैविक इनपुट का उपयोग करने वाले किसानों को अपने प्रोजेक्ट से जोड़ा और उन्हें एक विशेष मिश्रण दिया, जिसे हम वैज्ञानिक भाषा में “कंसोर्टिया” कहते हैं। इसमें पौधों के लिए लाभकारी बैक्टीरिया जैसे सूडोमोनस, बैसिलस और राइजोबियम और ट्रिकोडर्मा जैसे कवक और कृषि अपशिष्ट शामिल हैं। इस जैविक फॉर्मूले और प्राकृतिक खादों ने बंजर भूमि को पुनर्जीवित किया और बेहतर उपज प्राप्त करने में मदद की।”

रामभोग के पुनर्जीवन की शुरुआत कानपुर नगर के छब्बा निवादा, डिब्बा निवादा और पड़रहा गांवों के तीन किसानों तथा कानपुर देहात के कुरियन पुरवा गांव के दो किसानों से हुई। पहले साल की फसल ने इतनी उपज दी कि बीजों का वितरण बढ़ाया जा सका।

किसानों को इस मुहिम से जोड़ना अपेक्षा से ज्यादा आसान साबित हुआ। परिहार ने कहा, “जैसे ही लोगों को पता चला कि रामभोग वापस आ गया है, वे सीधे किसानों से बीज लेने आने लगे। इससे यह विचार भी आया कि इस फसल को जैविक व्यापारियों और किसान-उत्पादक संगठनों के जरिए बाजार में लाया जाए।”

वह कहते हैं, “सटीक संख्या बताना मुश्किल है, क्योंकि हम केवल उन्हीं किसानों को जानते हैं जो सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन ऐसे भी कई किसान हैं जिन्होंने इन किसानों से बीज लेकर खेती शुरू की है।”

रामभोग धान के नरम और सुगंधित पुआल से किसानों को अतिरिक्त आय भी हो रही है, क्योंकि पशु इसे अधिक पसंद करते हैं। जसमेर कहते हैं, “हमारे पास तीन भैंसें हैं, जो इस पुआल को बड़े चाव से खाती हैं। इससे उनके दूध उत्पादन में भी सकारात्मक अंतर आया है।” इस तरह, रामभोग धान की पुनर्वापसी ने न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारी, बल्कि भूमि को उपजाऊ बनाने और पशुपालन को बेहतर बनाने में भी मदद की।